儿童积食,即西医所说的消化不良,是儿童生长发育过程中常见的一种病症。本文将从积食的概念、原因、预防及治疗等方面,为家长们提供一份全面的指导。

积食,中医上指的是小儿乳食喂养不当,饮食停聚中脘,积而不化,气滞不行所形成的一种胃肠疾患。其主要表现为不思乳食、脘腹胀满、嗳腐吞酸,甚至吐泻酸臭乳食或出现大便不调等症状。 从小儿生理特点分析:小儿“脏腑娇嫩、行气未充”,脾胃较成人娇弱,同时小儿又具有“生机蓬勃,发育迅速”的特点,清代医家吴鞠通运用阴阳理论,将小儿的生理特点概括“稚阳未充,稚阴未长”。我国现存最早的儿科专著《颅囟经。脉法》中提到:“凡孩子3岁以下,呼为纯阳,……元气未散。” 将小儿这种蓬勃生机、迅速发育的生理特点概括为“纯阳”。小儿的生命活力,犹如旭日之初生,草木之方萌,蒸蒸日上,欣欣向荣。小儿发育非常迅速,对食物的需求和欲望也相对较高,这种生理特点容易导致小儿脾胃负担过重,导致积食的发生。 从饮食角度分析,主要有饮食“不节”和“不洁”:随着生活水平的提高,许多家长对孩子几乎“有求必应”,家中也常常摆放了各种各样的零食。由于孩子自控能力较弱,容易一次性吃太多自己喜欢的食物,这不仅会导致营养不均衡,更悄然埋下了积食的隐患。同时小孩子尚未形成良好的卫生习惯,食用不卫生的食品,导致胃肠功能紊乱,引起积食。 在日常观察孩子的健康状况时,家长需特别留意是否出现积食的迹象。积食通常表现为孩子舌苔变厚,可能呈现为积粉苔或黄厚苔,同时面色可能发黄或发青,缺乏健康的光泽。还可能表现出上腹部的不适或疼痛,严重时可能导致呕吐。此外,食欲减退、大便偏干、黏稠或含有未消化的食物残渣,或哭闹不止以及脾气暴躁、鼻梁两侧发青也可能是积食的信号。在睡眠方面,积食的孩子可能会出现“昏睡露睛”的现象,即睡觉时眼睑不能完全闭合,并可能伴有烦躁不安、夜间哭闹或呕吐等症状。因此,家长应密切关注孩子的这些体征和行为变化,以便及时发现并处理积食问题。 为了有效预防孩子积食,首先合理调整孩子的饮食习惯,避免一次性喂食过多,有一个口诀叫:“两口素,一口肉”,提倡少食多餐,以减轻孩子的胃肠负担。同时,多给孩子选择清淡易消化的食物,如小米粥、南瓜粥等;其次,适当增加孩子的运动量也能有效预防积食。如散步、爬行等,这些运动不仅能促进胃肠道蠕动,还能增强孩子的体质;此外,家长还可以尝试给孩子进行腹部按摩。以顺时针方向轻轻按摩孩子的腹部,有助于促进肠道蠕动,改善消化功能,预防积食的发生;最后,如果孩子经常出现积食症状,家长可在医生指导下给孩子服用一些具有益脾和胃、行气消食功效的药物,如小儿珠珀散等。但需注意,药物治疗应在医生指导下进行,不可随意滥用。 (1)摩腹:手掌按在腹部,围绕肚脐以其至剑突三分之二为半径带动皮下组织揉腹,顺时针1分钟, 逆时针1分钟,作用健脾消食。

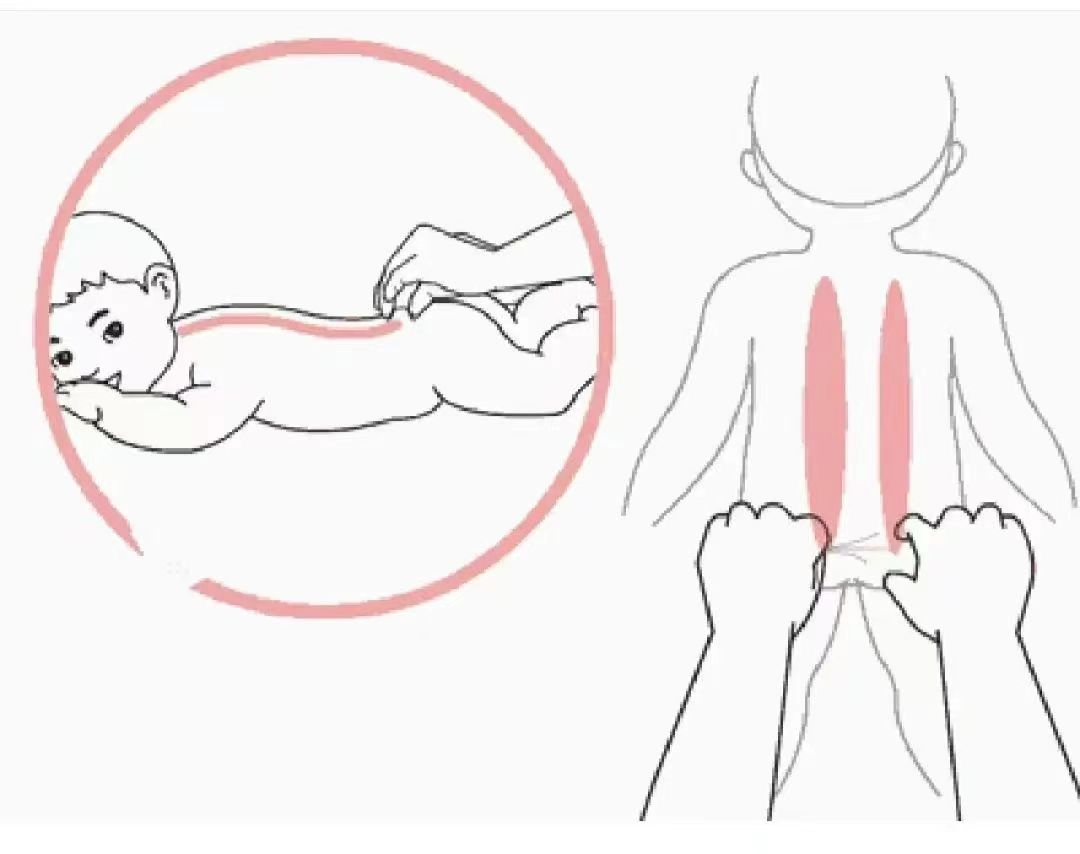

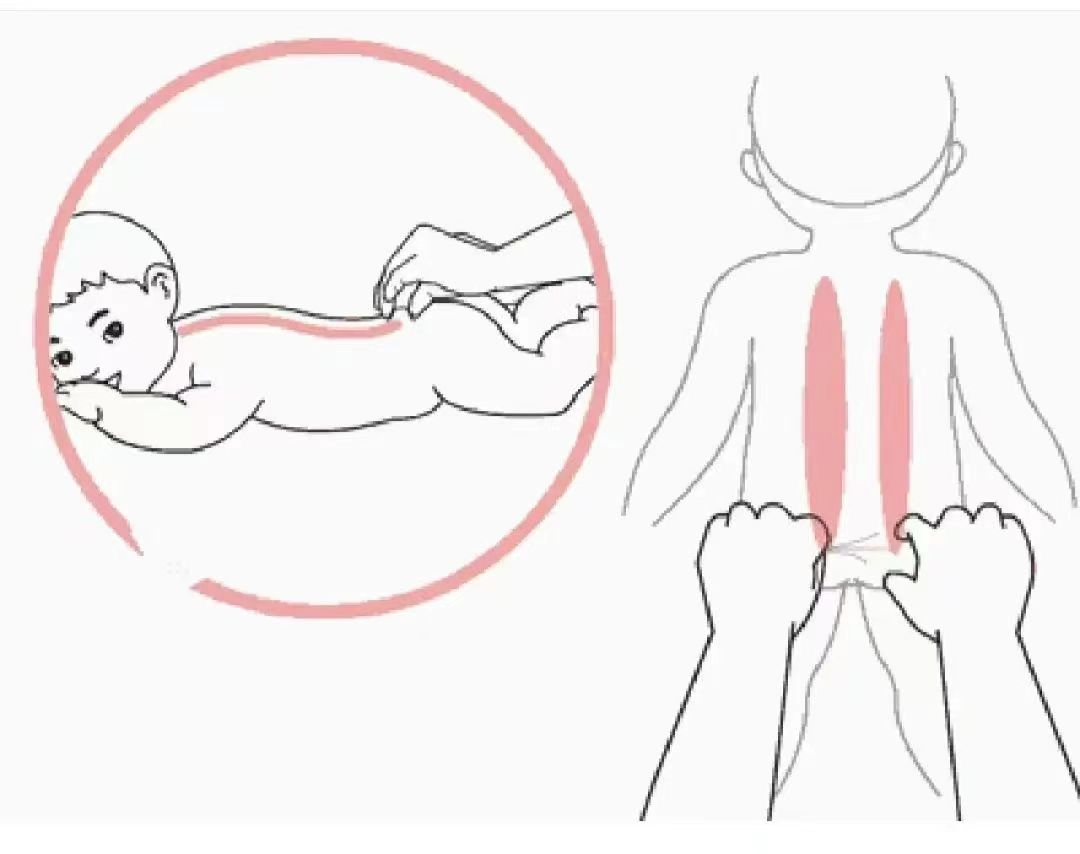

(2)捏脊:俯卧位,用双手的中指、无名指和小指握成半拳状,食指半屈,拇指伸直对准食指前半段,然后顶住患儿皮肤,拇、食指前移,提拿皮肉,同时向上捻动,自尾椎两旁(脊柱两侧)双手交替向前推动至大椎穴(脖后突出位)两旁,作用健脾助运。

(3)按揉足三里:足三里位于在膝眼下三寸,胫骨外侧陷中,操作时使小儿直腿或屈膝,用左手托膝部,右拇指掐穴上,掐后揉之。次数50~100 次,作用调理脾胃、补中益气、扶正祛邪。

2.穴位贴敷:大黄10克,芒硝20克,槟榔10克,焦三仙各30克。共研细末后以麻油调敷于中脘、神阙穴,热敷5分钟后保留 24 小时。隔日1次,3次为1疗程。用于乳食内积实证伴腹胀者。 3.耳穴压豆:选取脾俞、胃俞,用生王不留行籽置于胶布中,贴压耳穴,并轻轻按压,每天3至5次,每周换贴2至3次。 儿童积食虽然常见,但家长们不必过于担心。只要掌握正确的预防和应对方法,就能有效减少孩子积食的发生,保护孩子的健康成长。